マメシバ造園さんにお話を伺いました

西御門のI邸の植栽はマメシバ造園さんにお願いします。

樹木医の資格を持つマメシバ造園の河合さんは、浄智寺谷戸の「北鎌倉 宝庵」の整備も行っており、鎌倉の環境にもとても詳しいです。今回は、彼女に住宅と植栽の考え方を伺いました。

はじめに

A:今日は調布のマメシバ造園の河合菜採さんにきていただいて、お話を伺おうと思います。よろしくお願いします。

N :よろしくお願いします。

A:実は菜採さんと私は、学生時代に同じ学部で、同じゼミにいました。

卒業から実に25年ぶり、今回偶然につながりました。

かつての仕事仲間に「西御門のI邸の植栽をお願いできる方を紹介してほしい」とお願いしたら、マメシバさんを紹介され、お互いのプロフィール写真を見てピンときたという、笑。

N:どこで繋がるかわからないなあ、と思いました。

学生時代はお互い、建築とかデザインの方に意識が向いていましたよね。

卒業後の就職先に建築関係を選んだ学生は、ゼミ仲間では少なかったので、亜紀さんのことはよく覚えているのよ。

A:私も菜採さんのことは、好きな事が似てそうと印象に残っている。

N:私は卒業後しばらく設計事務所で働いていたのだけれど、次第に造園業に興味が湧いてきて、30代前半で転向、5年修行したのちに起業しました。その後、鎌倉にもご縁ができて、一時は鎌倉に住んでいたこともありました。

A:そうなんだ!

ちょうどI邸のお施主様が、菜採さんの手がけたお寺の庭が好きとおっしゃっていたので、今回のプロジェクトに参加していただくことをお願いしました。私も一緒に勉強させていただきながら、じっくりと関わっていきたいと思います。

土壌硬度試験をする河合さん

外構をいつ整備するか?

A:菜採さんの最初のお話で印象に残っているのが、植栽を整備するタイミングです。

私たち設計サイドはできれば竣工前後のタイミングで、お庭を作りこみたいと考えてしまうのですけれど、菜採さんは、「焦らないこと」と言ってくれました。お施主さんも私もその一言で、一旦落ち着くことができた気がします。

N:せっかく素敵な新居ができたのだから、すぐにも外構を整えたい気持ちは分かります。

ただ、住宅を作ることに費やすお施主さんのエネルギーは相当なもので、疲れたところでは、落ち着いた判断もできないと思うの。

まずは一呼吸置いて「住んでみて環境を観察する」、この時間はとても大切だと思います。

その上で取り掛かった方が、結果として満足度の高いものになるはずです。

それに、日本の夏は確実に暑く、長くなってますよね。この結果、なじみのある在来の樹種を植える時期の見極めが難しくなりつつあります。慌てて庭を整備したけれど、うまく根付かなかったということにもなりかねません。

A:ふむふむ。

N:本来、庭づくりは自分でするから面白いのだと思います。そもそもきっちりした正解はないですしね。

時間をかけて植物と環境と向き合いながら、手間暇をかけていく。

手がかけられない時もあるし、失敗することもあるけれど、自分の手に負える失敗は財産だったりもしますよね。

A:うんうん、私も庭仕事が好きなので、同感です。

庭仲間の友人が何人かいますけれど、87歳のおばあちゃんが、「もう何十年と庭づくりをしているけれど、まだわからないこと、びっくりするようなことが植物には起きる、だから飽きないのよね」と言います。

こんなふうに庭と向き合い続けたいなと思いますね。

N:そう、先は長い。

だから、焦って竣工時に整備しなくても良いのだと、私は思います。

忙しい時期は無理をせず、少しずつマイペースで整えていく。

どんなふうにしようと想像を膨らます時間も楽しいですし、贅沢な時間ですよね。

A:ゆっくり手をかけていく贅沢、良いですね。

菜採さんのアドバイスを受けて、I邸は前庭を整える1期工事と、東側の崖の整備を行う2期工事、分けて進めていくことになりました。

N:ジューンベリーとヤマボウシを来年春先に植えようと思っています。お彼岸前は常緑、落葉樹とも植えつえけに良いタイミングです。

在来の樹木にしたのはお施主さんのお好みもありますが、根の張りがしっかりしているので台風などで倒れにくいというのも考慮しました。かつて海外を原産とする植物が台風で倒れてしまったという苦い経験もあるので。

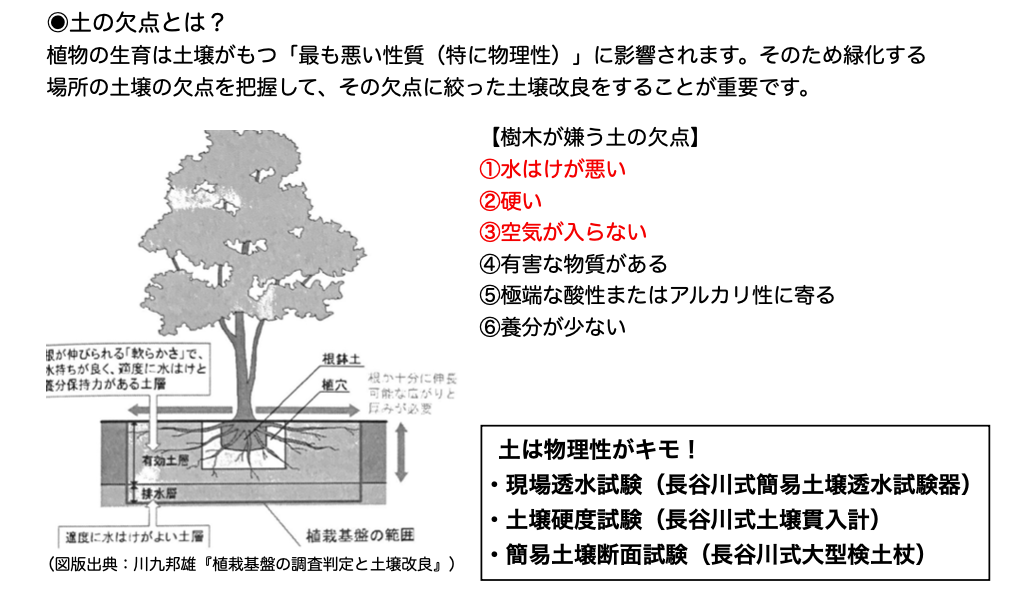

土壌調査の重要性

A:今回I邸では、前庭に植栽を行うにあたり、かなり詳しい土壌調査を行いました。

N:はい、①現場透水試験②土壌硬度試験③簡易土壌断面試験の3つを行いました。

住宅ではあまり聞きなれない調査だと思います、道路公団など、公共工事で行われることが多い内容です。

この3つの試験をしてそもそもの土壌の状態を、きちんと理解することは重要だと思っています。

A:詳しく教えてください。

N:樹木の根の部分の総量は地上部の枝葉や幹の量の1/3を占めていて、地下部の根の状態と土壌との関係が、地上部の生育の良否を決めると言っても過言ではありません。けれど、都市の地盤は人の力によって造成されているため、山や森で時間をかけて発達した土壌とは違う配慮が必要です。

A:都市部では土壌の歴史は自然に出来上がってきたものよりも、人間の営みによって作られてきたものの方が多いということですね。

N:そうです。その土地の開発の歴史がそのまま土壌に現れています。都内だと関東大震災、太平洋戦争、その後の復興事業で土壌が変わっていくことが多くあります。

I邸のあるエリアも、古くから谷戸を開発して人が住んできた地域なので、調査して、その土壌の特性を知るということが大切になります。

特に植物は土壌が持つ「最も悪い特質」に影響されるので、緑化する場所の欠点を把握して、その欠点に絞った土壌改良をすることが大切です。

A:「最も悪い特質」に影響される、なるほど。

N:特に土壌の物理性と言って「土壌の硬さや透水性、保水性、通気性、団粒構造などの物理的な性質」が影響を与えます。

A:すごく基本的なことなのですね。

N:そうです!

植物を植えてから、元気がないと言って肥料をあげることよりも、そもそもの土壌の状態の方が植物には大きな影響を与えているので、そちらを知ることの方が大事です。

河合さんの「土をみる眼」の資料よりお借りしました

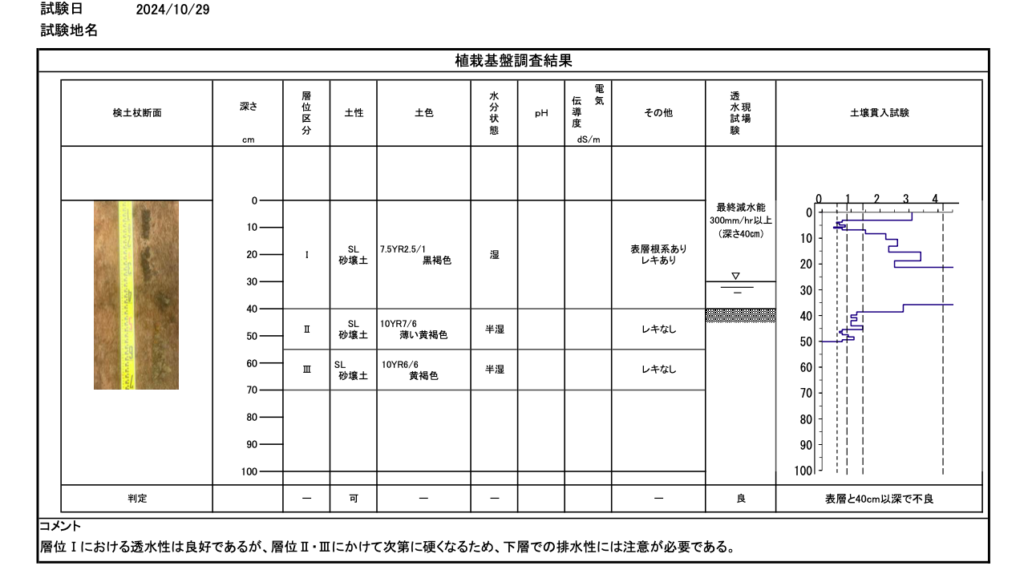

土壌調査で分かったこと

N:以下が今回の調査で分かったことです。

ーーーーーーーー

①透水試験

掘った穴に水を入れてどれくらいでなくなるかを確認する検査。

水捌けは問題なし。

②土壌硬度試験

杭を一定の力で地盤に打っていき、硬さを調べる検査

地表から40センチあたりで地盤が固くなる。

③簡易土壌断面試験

土壌を抜き取って状態を調べる検査。

最初は砕石などのある土の層ですが、40センチくらいから硬い岩の層になる

ーーーーーーーー

I邸の土壌調査の結果です

A:水捌けがOKだったのは良かったけれど、地盤は硬かったですね。

硬い土は家を建てるには安全で良いけれど、植物にとってはどうですか?

N:植物を植える付近の土壌改良が必要になると思います。

ただ、根鉢の広がりも大きくはない中木程度の樹木を植える予定だったので、土壌改良で対処できる範囲です。

A:安心しました。こうやって、具体的かつ客観的に土壌の状態がわかるのは良いですね。プロであれば経験値でわかるのかもしれないけれど、実際樹木の手入れをするのはお施主様自身なので、きちんと知っておくというのは大事ですね

N:私は「身の回りの緑」というのをテーマに仕事をしています。

「自宅の木を植える部分の土を調べる」、それ自体は小さなことだけれど、植物とその背景に想いを寄せるきっかけになればなと思っています。

A:なるほど、身近なところからコツコツ、なんですね。

最後に

A:最近活動されているシモキタ園藝部についても教えてください。

N:はい。

2013年、小田急線の世田谷代田ー下北沢ー東北沢の駅が地下化されたことで、今までの地上線路部分が空き地になり、2018年「下北線路街」という遊歩道になりました。

ここにはユニークな店舗や保育園が緑地帯の中に並び、その緑地帯は「まちの緑を自分たちの手で」をコンセプトに活動しているシモキタ園藝部という一般社団法人が管理しています。私はそのメンバーとして活動しています。

A:ここ下北沢だっけ?と思うような抜け感のあるいい場所ですよね。

下北園蓺部の活動場所。下北沢駅の目の前!

N:そうですね。

小田急と世田谷区から依頼される形で、今はいくつかのグループがそれぞれの担当の場所で活等しています。

樹木の生育とは関係なく、毎年決まった通りの手入れを行う公共の緑のあり方に疑問を持っていたので、ここでは緑が作る人と人との緩やかなつながりを模索したいですね。

A:ホームページあるように、おうちに庭がなくても、園藝部で教えてもらいながらここを庭がわりに楽しめるということですね。

大きい庭は素敵だけれど、手に負えなくなってしまうのは本末転倒ですよね。自宅の庭以外で緑を育てる楽しみをシェアするというのが新しくて面白いなあと思います。

そもそも、庭の広さってどれくらいが適当なんでしょう?

N:住む方がどれくらい庭仕事をするかによりますが、核家族で、お休みの日に手入れをするという感じだと、造園業者が2人で数日作業して作ることができる程度の広さだと思います。

A:広くはないですね。

N:あくまでも個人差が大きい話ですけれどね。シモキタ園藝部には「おうちでは室内で観葉植物しか育ててない」という方もいらっしゃってますよ。みんなで作業すると楽しいですしね。

A:いいですね。最後に、家と庭づくりの、良い関係について何か一言お願いします。

N:どうしても外構は後回しになりがちですが、ぜひ家を建てる時から造園家を入れて話をして欲しいということ、植物は教科書通りには行かないので、おおらかな気持ちで接して欲しいということの2点ですね。あとは失敗しても大丈夫ですので楽しんでください、ということかな。

A:ありがとうございました。